秋田北高校数理探究クラスの1年生(36名)に本コースにご訪問頂き、PCR法を理解するための実験と模擬講義を体験して頂きました。本実験と講義は本コースの尾髙教授、松村准教授、藤田講師、桐明助教、南田技術職員およびTAの学生が担当致しました。

・秋田北高等学校数理探求クラス1年生対象 秋田大学生命科学科 訪問研修

・実施日:令和3年11月11日(木) 8:30-16:00

・会場: 秋田大学手形キャンパス 理工学部6号館3階生命科学科実験・研究エリア(実験)

秋田大学手形キャンパス アクティブラーニング棟 (模擬講義)

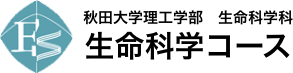

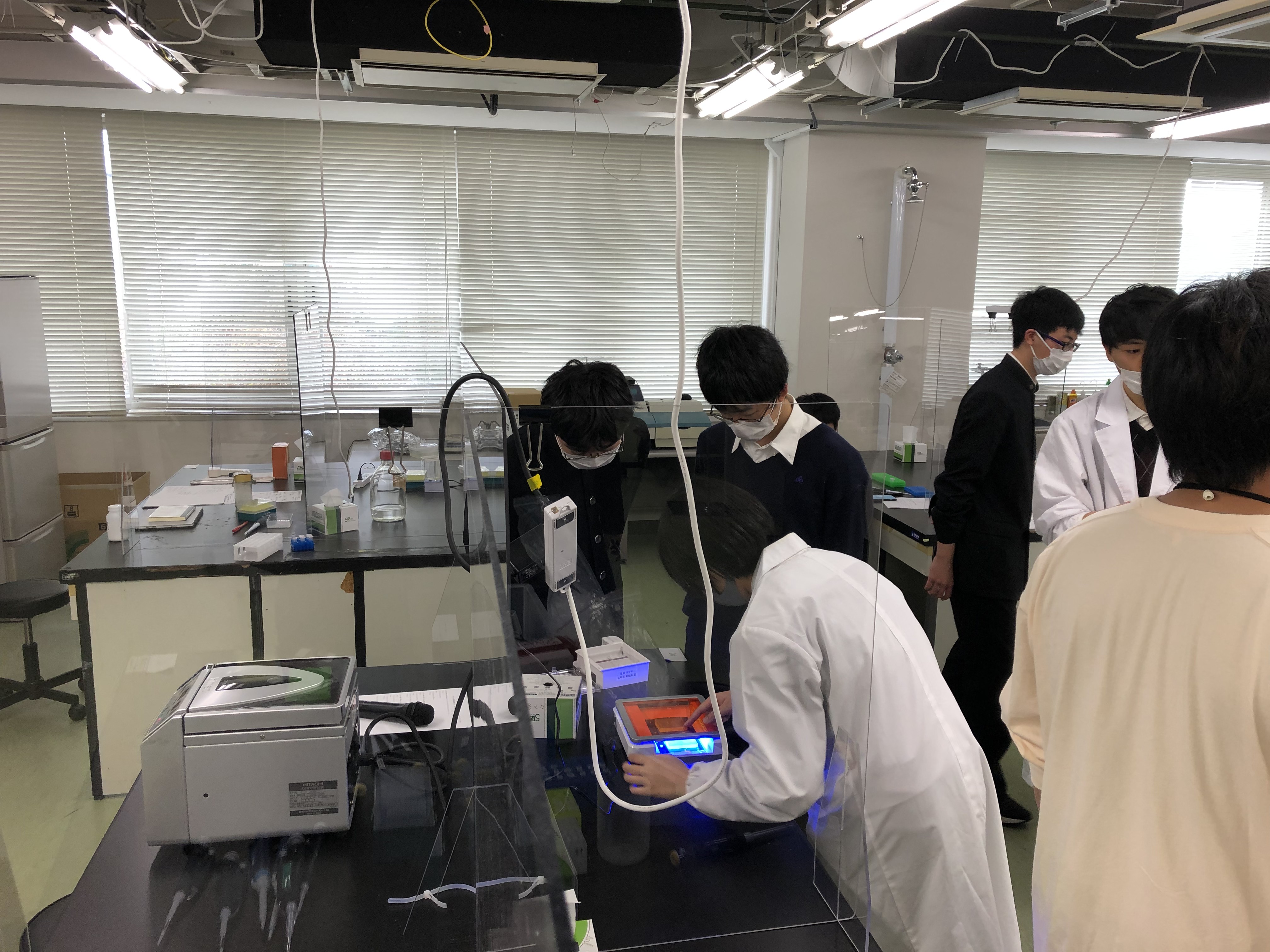

本研修では感染防止対策のため、高校生が2つのグループ(1グループ18名ずつ)に分かれて実験と模擬講義を行いました。実験では、新型コロナウイルスの検査に用いられるPCR法について正しい知識を学んでもらおうと、松村准教授と桐明助教の指導の下でPCR実験を体験してもらいました。模擬講義では、高校生に3コマの講義を受講して頂きました。初めに、尾髙教授が「タンパク質の概要や立体構造の研究に関する講義」と「新型コロナウイルスの診断方法や薬の開発方法に関する講義」を行いました。その後、藤田講師が「軟骨の研究に関する講義」を軟骨の機能や病気、再生医療を交えて行いました。

実験後のアンケートでは、

「普段使えないような実験器具やPCR検査について知れて、とても面白かったです。」

「PCR検査の仕組みなどは全然知らなかったので、今回の実験を通して知ることができました。」

という感想を頂きました。また、講義後のアンケートでは、

「高校ではタンパク質は不安定と習うが、実は安定しているものもあるということに驚いた。」

「PCR検査というものがどのような段階を重ねて結果がでるのかということがよく分かりました。」

「軟骨は老化によって、一度病気にかかってしまうと二度と治らないということを初めて知り、驚きました。」

と大変好評を頂きました。

実験器具(ピペットマン)を用いて、アガロースゲル電気泳動を行う生徒