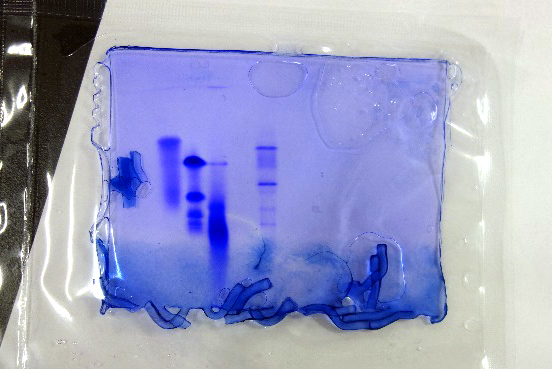

令和7年1月10日(金)に生命科学コースの大学連携授業を開講し、本荘高等学校の皆さん(生徒9名、教員1名)に参加して頂きました。

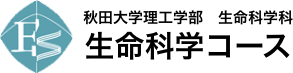

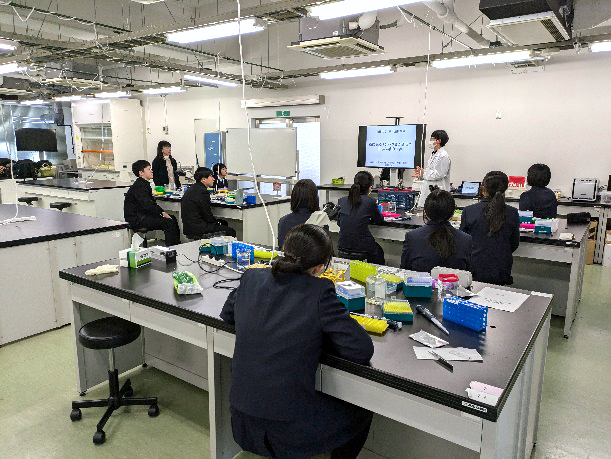

午前中の実験では、タンパク質を研究する上で最も基本的な技術の一つであるSDSポリアクリルアミド電気泳動を体験しました。学生TAの指導の下、マイクロピペットの使用法から始めて、電気泳動用サンプルの調製、泳動、染色・脱色の一連の作業を行い、普段、教科書で学んでいる実験を実体験しました。泳動中の待ち時間中には、電気泳動の原理や、DNAとタンパク質の電気泳動の違いについて講義を受け、また、タンパク質が特定の立体構造をとる理由や立体構造を調べる方法など、最先端の技術についても聴講しました。

午後の実験では、研究でも実際に使用しているマウス由来の培養細胞を使って、細胞の染色と観察実験を行いました。染色とはどのような実験技術か?蛍光とはどのような現象か?という話題を中心に、大学院生による講義も交えて基礎知識を学びました。

最初は、慣れない操作に戸惑う様子もありましたが、栄養ドリンクを使ったデモンストレーションや、顕微鏡による細胞観察など、楽しみながら実験を体験できたと思います。

今回の経験が、高校での「学び」を深める支援になるとともに、参加者の皆さんの進路選択の一助となれば幸いです。

担当者:

尾髙雅文(現 理工学研究科・生命科学専攻・教授)

本田晴香(現 理工学研究科・生命科学専攻・助教)

齋藤菜月(現 理工学研究科・生命科学専攻・技術職員)

大学院生(ティーチングアシスタント)

参加人数:10名(生徒9名、教員1名)

時間:10:00~16:00

※この高大連携授業の内容は、新たに発足する総合環境理工学部の応用化学生物学科の生物学コースと有機・高分子化学コースに関連します。